その日、真里亞は祖母との約束を破った。

「特別な人間にならなくてもいい。普通の人間でありなさい」

祖母と交わしたその約束は案外厳しいもので、嘘をつかないだとか、自分がやられて嫌なことは他人にしないだとか、困っている人を見捨てないだとか、そういったことを当たり前にできる人間であれ、という意味を含んでいた。

自分に厳しく、他人に優しい。真里亞はそんな祖母を尊敬していた。

7年前の、あの日。

下校に使っていたバスの座席で、真里亞は、初めて買ってもらったスマートフォンに夢中だった。市役所や総合病院を通るその路線はいつも混みあっていて、その日も、多くの客を乗せて市内の主要な道路を走っていた。

ふと気が付くと、真里亞の隣に、足の悪そうなおばあさんが立っていた。

席を譲りなさい、と、真里亞の中の「普通」が囁く。

しかし、真里亞は気が付かなかったふりをした。スマートフォンの画面では、可愛らしいキャラクターのパズルゲームが現在進行形でハイスコアを叩き出していた。

――直後の、ことだった。

バスの運転手が急ハンドルを切った。何があったのかは分からない。いずれにせよ、バスは大きくバランスを崩して対向車線に突入、不幸にもそこにいた乗用車に次々と衝突し、大きな音をたてて横転した。

真里亞が意識を取り戻すと、視界が赤く染まっていた。何かが右目を傷つけたらしい。車内には血と油の混ざった臭いと、折り重なった人々の呻き声が充満していた。

軋む体を起こして這い出れば、何台もの乗用車が見るも無残な形で転がっていた。ほとんど原型を留めていないものもある。真里亞はぼうっとした頭で「中にいた人はどうなったんだろう」と疑問を浮かべ、すぐに恐ろしくなって考えるのをやめた。

その、中に。

よく見慣れた色の、よく見慣れたテールランプの車があることに、真里亞は気付いていた。

気付いていても、父と、母と、祖母を乗せた車だとは、想像だにしていなかった。

■

「……ああ、ようやく見つけました。はじめまして、アイスアイゼンのトリガー」

抑揚のない女の声が、いやに明瞭な音となって真里亞の耳に運ばれてくる。

息することを忘れるほどの、冷徹な声。赤菱サナの胴体を貫いた手刀の主は、先の

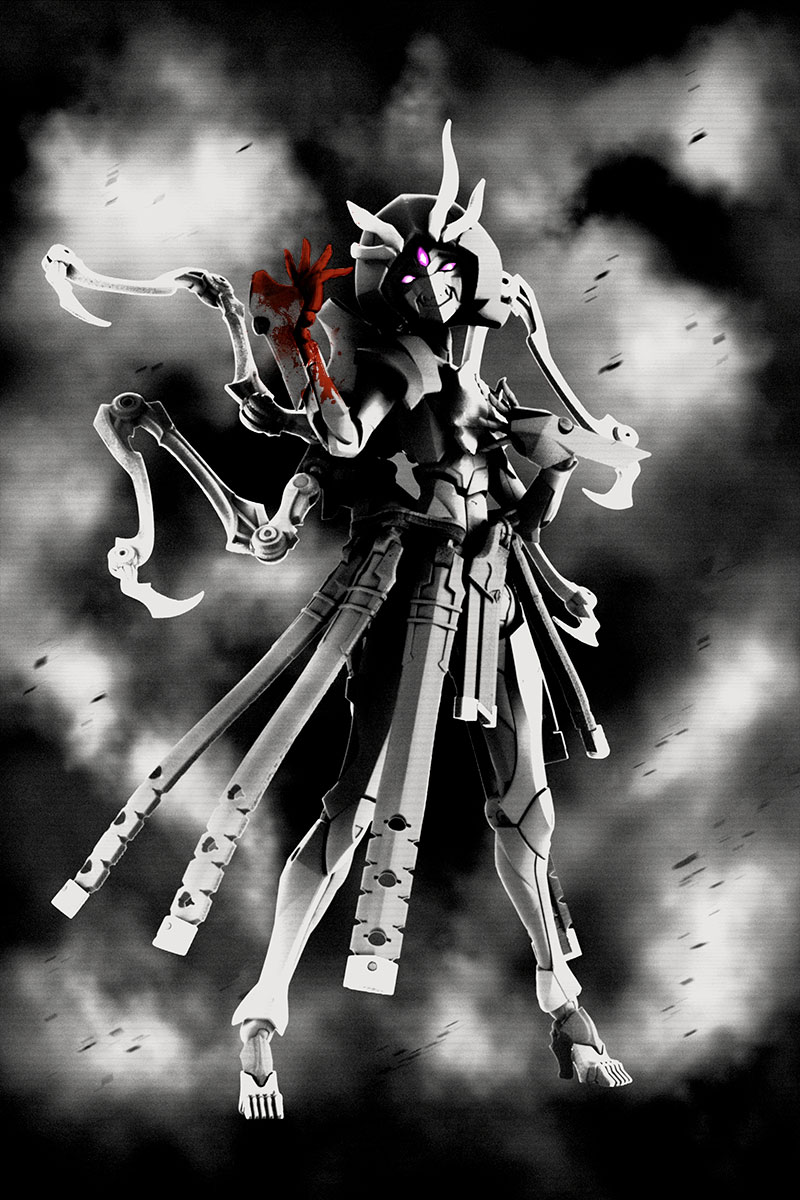

禍々しく牙を剥き出しにした般若のごとき仮面の奥に三つ目が爛々と光っている。人骨をあしらえた二足歩行の本体の背には、一際特徴的な機械仕掛けの四本腕――昆虫の脚のように細く、骨ばった「触腕」が、独立した生物のようにキリキリと蠢いていた。

「なかなか姿を現さないから困っていたのですよ? あの方の祝福を授けた

「ネクロ……フェイス……!」

掠れた声で、サナが言う。怪人は感心したように肩を揺らした。

「素晴らしい。私の名にまで辿り着くとは、野良犬にしては鼻が効くのですね」

「か、はっ……!」

ネクロフェイス。そう呼ばれた怪人が、さらに手刀を押し込む。

肺が穿たれたのだろう、苦悶の声を上げたサナの口から、泡立った血が噴き出してきた。

瞬間、ネクロフェイスの周囲の空間が歪む。

アイスアイゼンの空間湾曲能力。しかし、ネクロフェイスは自らの腕が捻じ切られる前にその場を飛び退き、嗤うように三つ目を光らせると、夜闇に溶け込むように姿を消した。

「……サナ!」

真里亞はようやく我に返り、がくりと崩れ落ちた彼女を受け止めた。

傷口から大量の血液が噴き出し制服を汚す。腕の中の体温が、急速に失われていった。

「サナ、サナっ! しっかりして、サナ! あ、きゅ、救急車――!」

「……無駄じゃ、篝火某」

代わりに答えたのは、高慢な響きのある、優しい声だった。

ハッと顔を上げれば、アイスアイゼンもまた、光の粒子となって消滅しようとしていた。仮面があって表情はなくとも、その眼差しがまっすぐ真里亞を捉えている。

「わらわ達は――否、そこな宿主は、こうなることを覚悟しておった。出自が人間ではないからじゃろう、そやつはアナザーが一つしか宿らぬ不完全なトリガー。力なき半端者の分際で事件に関与し続ければ、いずれ命を奪われる、とな」

「何を、言ってるの……?」

「……あとは己が口から話せ。わらわは、ここまでじゃ」

最後に残ったアイスアイゼンの仮面が、光になって消滅していく。サナが僅かに身じろぎしたのを感じて目を向けると、彼女はまるで「余計なお世話だ」と言わんばかりに眉を顰め――それでいて、瞳の奥に寂しげな光をたたえて、光の残滓を見送っていた。

「かがりび、まりあ」

掠れた声が、真里亞を呼ぶ。

「わたしの遺体は、おいて……。あなたの、ゆうじん、を……」

「……!」

もはや力が入らないのだろう、サナは全身をぐったりと投げ出しながらも、その瞳だけははっきりとした意思をもって、何かを――気絶したままのランを、見つめている。

ああ、自分はこの子のことを何も知らなかったのだ、と真里亞は思った。

住所も。連絡先も。スミレやランを助けるために戦ってくれていたことも。

最期に他人の心配をするほど、優しい子だったということも。

「こんな時くらい、自分のことを考えなさいよ……!」

絞り出すように、言葉を紡ぐ。他に、何も言えることはなかった。

「……ふつうのにんげんなら、そうするの、でしょうか」

なぜか寂しそうに笑って、サナが真里亞を見る。そして、再び言った。

「根本、ランを」

何かを託すような、力のある声で。

「あなたならできると、信じています」

淀みなく言い切って、サナは、静かに目を閉じた。

「サナ……?」

動かなくなった体を揺する。応えはない。

制服を濡らす血液は生々しいまでに熱をもっているのに、彼女の華奢な体に触れた指先は、氷のように冷え切っていた。

『あーあ』

声が、聞こえた。

顔を上げる。少し離れた場所で、右目から血を流しながら、幼い少女が嗤っていた。

『お姉ちゃんの大事な人、みんな死んじゃうね』

7年前の自分と同じ姿をした、その少女の言葉で。

真里亞は、「あの日」に受けた罰を、思い出した。

「ごめん、なさい……」

あの日、真里亞は、祖母との約束を破った。家族が事故に巻き込まれたことを知った時、真っ先に、「罰が当たった」と思った。

そして、また。

真里亞の大切な人が、命を落とした。

「う、ああ……! ごめんなさい、ごめんなさい…………!」

右目の奥が、じくじくと痛む。傷口は塞がっているのに、7年前から消えぬ痛み。

その痛みが、真里亞を罰して

「――そう。それが、あなたの贖罪です」

気付けば、ネクロフェイスと呼ばれた異形が、彼女を覗き込んでいた。

抑揚のない女の声が、いやに明瞭な音となって心に届く。般若か、屍か。牙を剥き出しにして嗤う異形の仮面の奥で、冷たい三つ目が真里亞を見据えていた。

「贖、罪……」

「痛みに身を委ね、内なる声に耳を傾けなさい。さすれば、あなたは赦されるでしょう」

「赦される……?」

右目の奥が、突き刺すように痛む。

『そう、そこ。わたしはそこにいるよ、お姉ちゃん』

右目の奥から、何かが迫り上がってくる。

『つらいでしょ? 痛いでしょ? だいじょうぶ、逃げていいよ』

それは、7年前に流した、流しきれなかった、血の涙の残滓。

『それが、“普通”だよ』

「あああああああああああああああああああああっ!!」

氷が割れるような音を立てて、真里亞の右目から血の色のクリスタルが「生えて」くる。その激痛が甘美な麻薬となって心を麻痺させ、意識が遠のいていく。

「……発症しましたか」

ネクロフェイスが音の羅列を呟いている。何を言っているかは分からない。

体が変質していく。どう変わっているのかは分からない。

聴覚が消え、感覚が消え、意識が切断されていく。何もかもが凪いだ世界で、温かいものに沈み込んでいくのを感じながら、真里亞は不思議な安堵感を覚えていた。

これでもう、何も考えなくていい――と。

『でもね、お姉ちゃん』

声が、聞こえた。

虚ろな目で、その音を追う。声の主は場所を変えて、「何か」の傍に立っていた。

ぼやけた視覚が、図像を結ぶ。

『お姉ちゃんは――“普通”じゃないでしょ?』

その「何か」が、気絶している根本ランの横顔だと理解した時。

ぴたり、と、真里亞の変質が止まった。

「……まもら、なくちゃ」

「なに?」

初めて、ネクロフェイスの声に感情が混じる。

両足に力を籠め、ふらつきながら立ち上がる。体を浸食していた外装が音を立てて剥がれ落ち、感覚が、自分が、自分のものに、戻っていく。

「守らなくちゃ、友達を」

灼けるように熱い、右目のクリスタル。

真里亞はそれを、左手で掴んで。

「――サナとの、約束を!」

全力で、握り潰した。

「ううううあああああああああああああーーーーーーーっ!!」

クリスタルが粉々に砕け、激痛が脳を刺す。瞬間、右目から炎が噴き出した。

血の炎、あるいは血炎とでも呼ぶべきだろうか。それは瞬く間に全身に燃え広がり、体の周囲を激しく渦巻く。真里亞と戯れるかのごときその奔流の中から――これまでに何度も聞こえた、あの声がした。

『アハハハハハハハハッ!! やっと応えてくれた!!』

血の炎が踊る。まるで、軛から解き放たれたかのように。

『あの日からずーっと、ずーっと、ずーっとずーっと待ってた!! お姉ちゃんが狂う日を――“普通”を捨てる日を!!』

血の炎が舞う。まるで、自らの名を呼べと、促すように。

灼けるように熱い真里亞の右目には、いつしか、血の色の花が咲いていた。

「――ルビーアイ、開眼」

血炎が収束し、爆ぜる。真里亞を中心に、辺りの住宅街が隔絶空間に変化する。

たちまち静寂に包まれたその空間に――軽やかな着地の足音が、響いた。

「よっ、と! やった、出てこれた!」

無邪気な邪気を孕んだ、幼い声。自分の体を確かめるようにくるりと一回転した看護師姿の異形――ルビーアイは、「あっ♪」と声を弾ませて真里亞の前にしゃがみこみ、彼女の顔を覗き込んだ。

「ありがと、お姉ちゃ――って、あーあ。目がイッちゃってるね。大丈夫?」

「……ルビーアイ。奴を」

底冷えするような声で、真里亞が言う。

「わたしのこと分かるんだ~♪ えへへ、いいよ。お姉ちゃんのお願いなら」

名前を呼ばれたルビーアイは声を弾ませて立ち上がると、身を翻してもう一つの異形を見る。その異形――ネクロフェイスもまた、静かな怒りを滲ませて真里亞を睨んでいた。

「……度し難いですね。あの方の赦しを拒み、トリガーに覚醒するとは」

その手に、人の背丈ほどの大鎌が現れる。

ネクロフェイスがそれを軽く振るうと、その体の周囲に無数の死霊が出現した。

「それじゃ、手術ごっこを始めま~す♪」

戦闘態勢に入ったネクロフェイスを前に、ルビーアイも愉しそうに武器を取り出す。

右手、左手。両手に一振りずつの巨大な

「ク・ラ・ン・ケはぁ~~?」

――ぴたりと、ネクロフェイスに切っ先を向けた。

「あなたね♪」

「……悶え苦しんで野垂れ死ね、蛆虫が!」

ネクロフェイスの三つ目が狂気に見開かれる。その声を合図に、死霊たちが一斉にルビーアイへと襲い掛かった。

命あるものの喉笛を掴み、冥界へと引きずり込まんと伸ばされた無数の腕。四方から飛び掛かってくる影の群れに、「わあ♪」と、まるで流れ星でも見たかのような声を漏らして、ルビーアイはスカルペルの柄を握り直した。

背中のライフブラッドタンクから血液色のエネルギーがルビーアイに送られていく。体を、腕を経由してスカルペルへと注ぎ込まれた高密度のエネルギーを宿した刀身が、甲高い振動音と共に深紅に輝き始めた。

ルビーアイは両のスカルペルを持ち上げ、軽やかに反動をつけると、

――ぶおん、と、一回転した。

まるで血文字のように、残像が弧を描く。荒々しくも

「……!」

僅かに、ネクロフェイスが息を呑む。

と、ルビーアイがアスファルトを蹴った。

猛然と彼我の距離を縮めて跳び上がり、右のスカルペルを大上段から振るう。チッ、と短く舌打ちし、ネクロフェイスが大鎌を振り上げた。

およそ刃物同士の音とは思えぬ轟音と共に、スカルペルと大鎌が激突する。あまりに重い一撃に、受けたネクロフェイスが踏みしめるアスファルトに亀裂が走った。

「まだだよー♪」

続けざまに、着地したルビーアイが体を捻る。「返す刀」とはとても言えない、身体能力任せの無茶苦茶な二撃目は、左のスカルペルによる、袈裟懸けの斬撃。

間一髪、ネクロフェイスが大鎌の柄で受ける。血の刃と死の鎌が、鍔競り合った。

「アハハハ! すごいすごーい!」

「餓鬼が……!」

無邪気な称賛を残し、ルビーアイが飛び退く。と、彼女はおもちゃを見せるかのように両のスカルペルを掲げ、「次はもっと強くいくね♪」と言って、二つの柄を一つに合体した。

スカルペル・ダブルエッジモード。

片側の刃先をネクロフェイスに突き付ければ、相合わさった持ち手がぐんと伸び、一振りの矛となった。ライフブラッドタンクから送られるエネルギーがさらに増し、刃が唸る。

ネクロフェイスもまた、大鎌を構える。

次の一撃を待つ、張り詰めた一瞬。その沈黙を破ったのは――真里亞の声だった。

「……ルビーアイ」

ある種のトランス状態なのだろう、異形同士の戦いに動揺することなくネクロフェイスを見据える彼女の右目から、血の涙が流れている。頬を伝い、顎の先で雫となったその涙は、空中でパッと弾けると、小さな血炎となってスカルペルに吸収されていく。

「私の血が、あなたの力になるのね」

サナが使っていた拳銃を拾い、自らの脇腹に押し当てる。

何を、と息を呑むネクロフェイスに構うことなく――真里亞は、引き金を引いた。

「ぐ……っ」

痛みより先に、灼けるような熱さが伝わってくる。穿たれた傷口から噴き出した大量の血液は何頭もの龍のような血炎の奔流と化し、夜空をうねりながらルビーアイへと向かっていった。

「わあ……! すごい、すごいすごいすごい!」

歓喜の声をあげて、ルビーアイが高く跳び上がる。あとを追うように上昇した“龍”たちが気流を形成したのか、一瞬、彼女は上空で静止したように見えた。

「――ありがと、お姉ちゃん♪」

そして、彼女はスカルペルを頭上に掲げ、円を描くように回転させ始めた。

その動きに合わせて、“龍”たちが彼女の周囲で螺旋を描き始める。螺旋は渦となり、渦は巨大な竜巻となって、ビリビリと大気を震わせ始めた。

「バカ、な……!」

愕然と、ネクロフェイスが呟く。その耳に、静かな声が聞こえてきた。

「……サナから教わった言葉は、こういう時に言うのね」

ルビーアイの直下で、真里亞が告げる。

「あなたに――死を届けましょう」

ルビーアイが、スカルペルを振り下ろした。

「……蛆虫の、分際で……ッ!!」

斬撃というよりも、爆撃。

辺り一帯を呑み込むように叩きつけられた巨大な血炎は、隔絶空間に再現された民家を粉砕し、アスファルトを破砕し、ネクロフェイスの鎌を、外殻を、仮面を、焼け爛れたかのように溶かしながら灰燼に帰していき、

――音のない隔絶空間に、耳をつんざくほどの大爆発を引き起こした。

轟音が遠くに消え、やがて静寂が訪れる。

「…………」

からん、と。

焼け残ったネクロフェイスの触腕が一本、地に落ちた。

攻撃の余波で辺り一帯は更地と化している。隔絶空間特有の少しくすんだ景色を見回せば、他に動くものは何もない。

――終わった。

そう、理解した瞬間。真里亞の左目から透明な液体が一滴、頬を伝った。

「サナ……。私は、上手くやれたかな……」

■

「え? ラ、ランちゃん……? これ……」

翌日。ひとけのない校舎裏で話すスミレとランの姿を、真里亞は物陰から眺めていた。

ランが差し出しているのは、スミレから借りた漫画本の新古品である。少し前に出版されたもののため帯付きの新品が見当たらず、そこら中を渉猟して探してきたらしい。

「ごめんね、スミレ。あたしがどうかしてたわ」

「そ、そんな……。わたしこそ、変に当たっちゃって……。ごめんなさい」

お互いに頭を下げ合う親友たちを見て、真里亞は胸を撫で下ろした。すぐ元通りとはいかないだろうが、あの二人なら、以前より絆を深めることができるだろう。

「……サナのおかげね」

空を見上げて呟く。昨日の夜更かしもあって、抜けるような青空が目に痛い。

昨夜の記憶は曖昧だった。隔絶空間から戻った後、僅かに残った気力を振り絞ってランを家まで運んだところまでは覚えている。しかし、その後どうやって寮に帰ったのかも分からなければ、制服にべったりついていた血液が消えているわけも、怪我が完治しているわけも分からなかった。

あのルビーアイはどこへ行き、サナの遺体はどうなったのか。

その辺りの記憶に至っては一切残っておらず――本日、赤菱サナは「欠席」という扱いになっている。

「まだ遺体が見つかってないのかしら……」

『――そのようですね。なぜなら、死亡していませんから』

「……?」

声が、聞こえた気がする。自分の、ポケットの中から。

スマートフォンを引っ張り出す。すると、画面から3Dホログラムが飛び出してきた。

それは、赤い菱形の髪飾りをつけた、見慣れぬドレスの少女――。

『――今朝は遅刻しなかったようですね、篝火真里亞』

「え!? は!? サナ!?」

『どうやら私という個の核――「シード」がこのスマートフォンに取り込まれたようです。おかげで、意識体として命を繋ぐことができました。ここは、体に馴染みますね』

「何の何が何て?」

真里亞の頭にいくつもの疑問符が浮かぶ。突然サナが現れたことにさえついていけていないのに、そのサナが発した言葉がまるで理解できない。

ただ、一つだけ理解できたことは。

『解説を欲している、という顔ですね』

「当たり前でしょ!」

どうやら、「普通ではない」時間が、未だに続いているらしいということだった。

『では、最重要かつ、全ての前提となる情報から伝えましょう』

3Dのサナが、顔を上げて遠くを見る。

その視線の先には、蜃気楼に揺らぐ巨大剣――『トワイライト』がそびえ立っていた。

『この世界は――7年前に、滅亡しています』

Episode RubyEye

―完―